NAWEND - Eine naturverträgliche Energiewende funktioniert

Gemeinsam gut leben statt grenzenlos maximieren

GLOBAL 2000 und WWF Vision für eine dekarbonisierte Energiezukunft

Die im Folgenden dargestellte Systemvision beruht ausschließlich auf den Einschätzungen und Visionen der genannten Stakeholder. APG stellt im Rahmen von zusammEn2040 lediglich das Modellierungssystem zur Verfügung - eine Position der APG lässt sich aus den Ausführungen daher nicht ableiten.

Als Österreichs unabhängige Umweltschutzorganisationen engagieren sich GLOBAL 2000 und WWF Österreich seit Jahrzehnten für den Umwelt- und Naturschutz. Durch Studien, Kampagnen, Initiativen, Kooperationen und Advocacy für den Umweltschutz schaffen wir Bewusstsein und Handlungsoptionen in der Bevölkerung, der Politik und der Wirtschaft für die derzeit größten Bedrohungen unserer gemeinsamen Lebensgrundlagen – die globale Erderhitzung und den dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt. Mit dem Szenario NAWEND – Naturverträgliche Energiewende - im Projekt zusammEn2040 wollen wir einen naturverträglichen Pfad zu einem klimaneutralen Österreich aufzeigen, der auf Kreislaufwirtschaft, geringstmöglichem Energieverbrauch und einem naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien beruht.

Ziel der Studie ist es einen funktionierenden Pfad zum Klimaneutralitätsziel 2040 abzubilden, der im Einklang mit dem Schutz der Umwelt und dem Erhalt der Industriestruktur Österreichs steht. Dabei ist das Thema „Energieverbrauchsreduktion durch Suffizienz & Effizienz“ von zentraler Relevanz für die Weiterentwicklung zu einem umweltverträglichen Wirtschaftssystem. Durch steigenden Konsum und kontinuierliches Wirtschaftswachstum nimmt bisher auch der Energie- und Ressourcenverbrauch drastisch zu – mit negativen Auswirkungen auf Umwelt, Menschen und Klima in Österreich und weltweit. Im NAWEND-Szenario soll deshalb im Bereich Industrie ein Pfad vorgezeichnet werden, der ab 2030 quantitatives Wachstum - auf Basis von immer mehr Ressourcen- und Energieverbrauch - durch eine qualitative Wirtschaftsentwicklung ersetzt. Eine konsequente Mobilitätswende, die den nichtmotorisierten Verkehr bevorzugt und motorisierten Verkehr elektrifiziert zusammen mit einer flächendeckenden, tiefgreifenden Gebäudesanierung ergänzen den Energiesparpfad.

Vor diesem Hintergrund wurden folgende zentrale Thesen im Projektfortlauf entwickelt, die unter Verwendung des Energiesystemmodells der APG quantifiziert und untersucht werden konnten:

Ergebnisse auf einen Blick

Eine qualitative Wirtschaftsentwicklung aufbauend auf Kreislaufwirtschafts- und Suffizienz-/Effizienz-Strategien kann den Energie- und Ressourcenverbrauch Österreichs reduzieren und das Erreichen des österreichischen Klimaneutralitätsziels bis 2040 in nachhaltiger und umweltverträglicher Weise ermöglichen. Dabei wird zudem die Auslandsabhängigkeit massiv reduziert – dies trägt maßgeblich zur nationalen Wertschöpfung und Versorgungssicherheit bei.

Klima- und Naturschutz müssen miteinander gedacht und umgesetzt werden. Durch einen ressourcenschonenden Zugang kann der notwendige Ausbau der Erneuerbaren, der Netze und der Speicher gelingen und gleichzeitig können ausreichend Flächen und Flussstrecken für Naturschutz, Hochwasserschutz, CO2-Speicherung u.a. Ökosystemleistungen genutzt werden.

Die Umstellung auf energieeffiziente Prozesse und erneuerbare Energien alleine ist unzureichend, um die Industrie zu dekarbonisieren. Dem stetig steigende Ressourcen- und Energieverbrauch energieintensiver Prozesse muss durch Suffizienz-/Effizienz-Strategien basierend auf verlängerten Produktlebenszeiten, verbesserter Reparierbarkeit und konsequenter Kreislaufwirtschaft entgegengewirkt werden.

Die Fahrleistung im Individualverkehr soll durch die vermehrte Nutzung des Öffentlichen Verkehrs und alternativer Mobilitätskonzepte, die auch den nichtmotorisierten Verkehr stärken, kontinuierlich sinken. Durch die Elektrifizierung des verbleibenden Fahrzeugbestands sowie eine Verlagerung des Straßengüterverkehrs auf die Schiene wird die Dekarbonisierung erreicht und der Energieverbrauch sinkt drastisch.

Hocheffizienter Neubau, Urbanisierung sowie eine hohe Sanierungsrate tragen zu einer reduzierten Energie- und THG-Bilanz des Gebäudebestands bei. Ein vollständiger Umstieg von fossilen Heizformen basierend auf Öl und Gas auf Erneuerbare und Fernwärme ist unabdingbar für die Energiewende.

Annahmen für die GLOBAL 2000 und WWF Systemvision

Das Szenario “NAWEND” hat das Ziel, ein ganzheitlich gedachtes Wirtschaftssystem, das auf Basis von Kreislaufwirtschaft, verlängerter Produktlebensdauer und Suffizienz aufgebaut ist, abzubilden. Um diese Ziele nachhaltig zu erreichen und die Energiewende umweltverträglich zu meistern, bedarf es einer alternativen Herangehensweise. Die zentrale Schlussfolgerung lautet: „Die Weiterentwicklung zu einem nachhaltigen, naturverträglichen und ressourcenschonenden Energiesystem ist möglich.“

Die Ergebnisse der modellbasierten Untersuchungen im Rahmen von zusammEn2040 im Detail

Auf Basis der von GLOBAL 2000 und WWF getätigten Annahmen und der folglich eingegebenen Modellparameter berechnet das Energiesystemmodell ein „optimales“ Energiesystem am Pfad bis 2050. Die wichtigsten Erkenntnisse werden hier dargestellt:

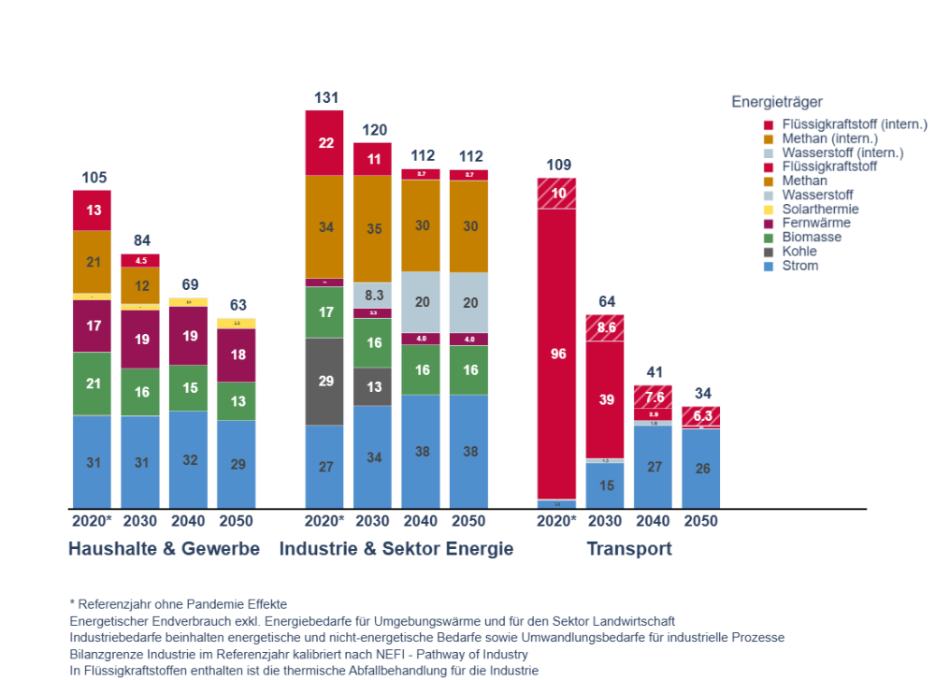

Erhebliche Reduktion des Energieverbrauchs ist möglich

Die Modellergebnisse zeigen: durch Suffizienz- und Kreislaufwirtschaftsstrategien kann der Gesamt-Endenergieverbrauch (energetisch und nicht-energetisch inkl. Umwandlungen in der Industrie) in AT maßgeblich reduziert werden. Der Bedarf sinkt bis 2050 um rund 40 % gegenüber dem Referenzjahr. Diese massiven Effizienzsteigerungen können nur durch ambitionierte Elektrifizierung und zusätzliche Maßnahmen in der Sanierung und der Kreislaufwirtschaft erreicht werden. Die Grafik zeigt: im Energiesystem der Zukunft ist die Industrie der maßgebende Treiber des Energiedarfs der Nachfragesektoren. In den Sektoren Haushalte und Dienstleistungen und im Mobilitätssektor ist der Energiedarf stark rückläufig.

Das Energiesystem ist bis 2040 vollständig dekarbonisiert. Im Energiesystem der Zukunft wird Strom zum wichtigsten Energieträger – es kommt beinahe zu einer Verdopplung des Strombedarfs. Neben erneuerbaren Gasen und Strom, nehmen auch Fernwärme und Biomasse eine wichtige Rolle in der Energiebereitstellung ein.

Gesamt-Endverbrauch (energetisch und nicht-energetisch) in AT in TWh

Gesamt-Endverbrauch nach Sektoren (energetisch und nicht-energetisch) in AT in TWh

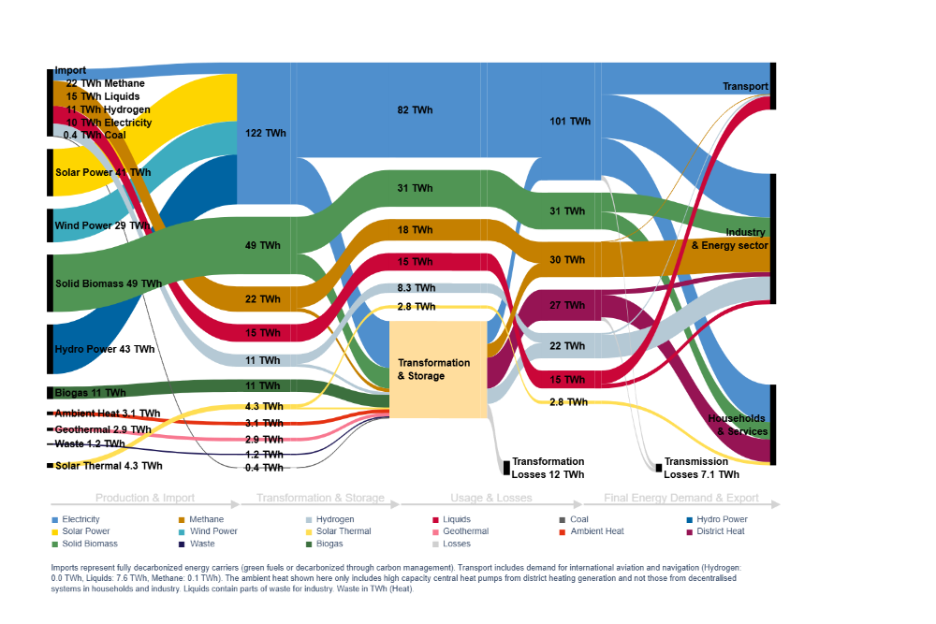

Ein umweltverträglicher Ausbau der Energieinfrastruktur ist eine Grundvoraussetzung

Der Ausbau von Erneuerbaren und Speichern erfolgt in einem umweltverträglichen Rahmen unter Berücksichtigung des Naturschutzes. Der Erneuerbaren Ausbau orientiert sich dabei stark am ÖNIP – dem integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplan. Damit einher geht ein deutlicher Rückgang der Importabhängigkeit. Der Eigenerzeugungsgrad steigt von 35 % im Referenzjahr auf 78 % in 2040 und 83 % in 2050. Dies ergibt sich durch den starken Erneuerbaren Ausbau und die Suffizienzmaßnahmen. Verbleibende Importe - vor allem in der Industrie und im Flugverkehr - werden durch grüne Gase und grüne synthetische Flüssigkraftstoffe gedeckt. 2040 werden noch rund 10 TWh Strom importiert, ab 2050 ist Österreich Netto-Stromexporteur.

Durch einen ressourcenschonenden Zugang und ein verringertes Dargebot an fester Biomasse ab 2040 kann der Biomassebedarf nachhaltig durch nachwachsende Rohstoffe in Österreich gedeckt werden, wodurch Klima- & Naturschutz in Einklang gebracht werden.

Energieflussdiagramm in 2040 in AT in TWh

NAWEND führt zu einer stabilen, lückenlosen Stromversorgung

Die nachfolgende Stromerzeugungs- und nachfragezeitreihe zeigt, dass in einem umweltverträglichen und dekarbonisierten Energiesystem die Energienachfrage zu jedem Zeitpunkt ganzjährig gedeckt werden kann. Dazu benötigt es neben dem massiven Ausbau an Erneuerbaren auch entsprechende Flexibilitätsoptionen, Speicher und Netzausbau.

Stromerzeugungs- und Stromnachfrage-Zeitreihe in AT in 2040 in MWh

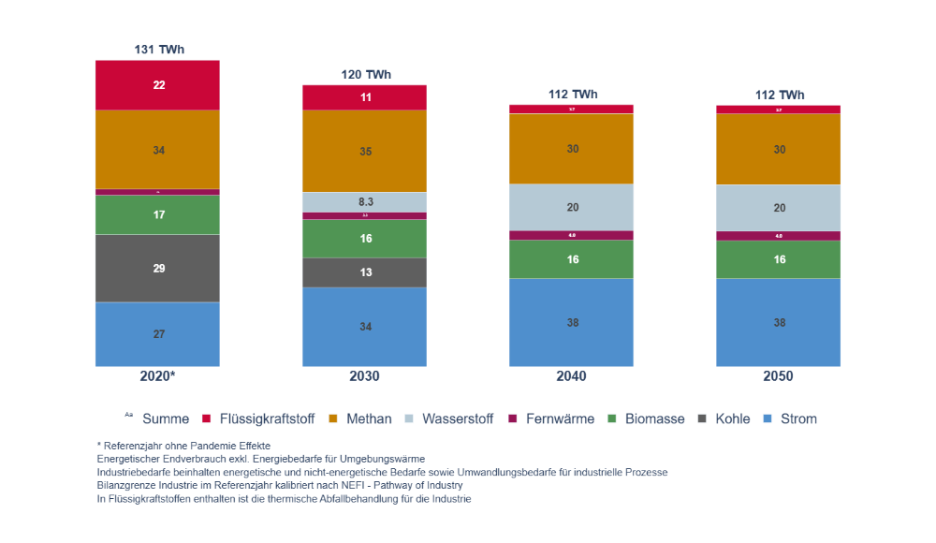

Die Dekarbonisierung in der Industrie gelingt durch Effizienz, Suffizienz & Kreislaufwirtschaft

Der Gesamtsystemmodellierung wurde ein Industrie-Szenario mit starker Tendenz zur Suffizienz, Kreislaufwirtschaft und ambitioniertem Technologieumstieg zugrunde gelegt. Der Gesamt-Energiebedarf (inkl. aller vorgelagerter Umwandlungsprozesse) der Industrie sinkt dadurch um rund 15 % bis 2040. Auch die Elektrifizierung vieler industrieller Prozesse trägt durch Effizienzsteigerungen zur Reduktion des Energiebedarfs bei. Fossiles Erdgas wird durch die erneuerbaren Energieträger Biomethan und Wasserstoff ersetzt. Flüssigkraftstoffe inkludieren auch Abfallstoffe in untenstehender Grafik. In 2040 und 2050 handelt es sich hierbei primär um Abfallstoffe.

Gesamt-Endverbrauch (energetisch und nicht-energetisch) der Industrie in AT in TWh

Die Mobilitätswende braucht ein gesamthaftes Konzept

Ein Rückgang der Transportaktivität im Individualverkehr durch den Umstieg auf den ÖV und alternative Mobilitätskonzepte kann den Energie- und Ressourcenbedarf des Verkehrssektor maßgeblich reduzieren. Zusätzlich entfällt durch die Elektrifizierung bis 2050 der Tanktourismus komplett. Der Fahrzeugbestand im Güter- sowie Individualverkehr wird großteils elektrifiziert. Batterielektrisch betriebene Fahrzeuge ersetzen zunehmend fossile Verbrennermotoren – dies führt zu Effizienzsteigerungen und zur Emissionsreduktion. Eine teilweise Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene reduziert das Verkehrsaufkommen und die Schadstoffemissionen. Zusammen mit der vollständigen Elektrifizierung des Bahnverkehrs führt dies zu einer besseren Luftqualität und trägt somit auch zum Umwelt- und Gesundheitsschutz bei.

Endverbrauch des Transportsektors in AT in TWh

Sanierung und Erneuerbare Heizsysteme ermöglichen die Dekarbonisierung des Gebäudesektors

Die Ergebnisse zeigen: Eine hohe Sanierungsrate trägt maßgeblich zur Energiebedarfsreduktion des Gebäudesektors bei und dies bei gleichbleibendem Komfort. Zudem kommt es durch den vermehrten Einsatz von Wärmepumpen zu Effizienzsteigerungen in der Energiebereitstellung. Durch die hohe Sanierungsaktivität und den Einsatz erneuerbarer Heizsysteme gelingt der Ausstieg aus Öl und Gas in der Raumwärme und Warmwasserbereitstellung bis 2040. Der Ausbau erneuerbarer Fernwärme trägt bereits ab 2030 zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors bei.

Endverbrauch für Haushalte und Dienstleistungssektor in AT in TWh

Fazit aus Sicht von GLOBAL 2000 und WWF:

Eine naturverträgliche Energiewende, die Biodiversitäts- und Klimaschutz vereinbart, ist möglich. Mit einer konsequenten Mobilitätswende, thermischer Sanierung und dem Umstieg auf ein Wirtschaftssystem, das auf qualitative Weiterentwicklungen setzt, kann der Energie- und Ressourcenverbrauchs deutlich gesenkt werden. Ein umfassender Umbau des Energiesystems zu einer sparsamen und 100 % erneuerbaren Energieversorgung in wenigen Jahren braucht ein starkes CO2-Preissignal, Rechts- und Planungssicherheit sowie große private wie auch staatliche Investitionen. Damit wird die NAWEND zu einem Wirtschafts- und Arbeitsplatzmotor.

Damit die Energiewende gelingen kann fordern wir als GLOBAL 2000 und WWF vordringlich folgende Maßnahmen:

Klimaneutralität bis 2040 ist unverzichtbares Ziel, um der naturverträglichen Energiewende („NAWEND“) die nötige Geschwindigkeit zu verleihen. Wirksame Klimaschutz- und Naturschutzpläne müssen gesetzlich verankert, budgetiert und umgesetzt werden - am besten in einem „Nationalen Aktionsplan für soziale Klima- und Biodiversitätspolitik“.

Reduktionspfade für den Energieverbrauch, die Treibhausgas-Emissionen, den Ressourcenverbrauch und den Flächenverbrauch sind festzulegen. Ein starkes CO2-Preissignal, das sozial treffsicher abgefedert ist, unterstützt die Energiewende wirtschaftlich. Umwelt- und biodiversitätsschädliche Subventionen müssen um- oder abgebaut werden. Alle Förderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sind nach dem „efficiency first“ Prinzip zu optimieren.

Der rasche und naturverträgliche Ausbau erneuerbarer Energiequellen braucht verlässliche Rahmenbedingungen durch Zonierungen, Förderungen, bessere Ausstattung der UVP-Behörden sowie bewusstseinsbildende Maßnahmen in der Bevölkerung. Energienetze und Speicher müssen adäquat entwickelt werden - auch hier ist auf Naturverträglichkeit zu achten. Verteilnetze gehören ausreichend gestärkt und regelbare Ortsnetztransformatoren flächendeckend installiert.

Öffentliche Investitionen für Energieeinsparung, Energieeffizienz, Energie- und Mobilitätswende müssen erhöht werden. Das stärkt die wichtigen Heimmärkte für Innovationen und Produktentwicklung, generiert regionale Wertschöpfung und schafft/sichert Arbeitsplätze. Das Starten einer Initiative zur Reduktion von Prozessemissionen kann helfen, um teure und energieintensive CCS/CCU und Kompensationsmaßnahmen zu vermeiden.

Masterpläne für Mobilität entlang des Prinzips „vermeiden – verlagern – verbessern“ müssen zügig umgesetzt werden. Der Ausbau und die bessere Taktung der öffentlichen Verkehrsmittel, parallel zu einer flächendeckenden sicheren Rad-Infrastruktur müssen prioritär forciert werden. Zusätzlich müssen Sofort-Maßnahmen wie niedrigere Tempolimits und ein gerechtes Kilometergeld bzw. verbesserte steuerliche Anreize für Beschäftigte, die mit dem Rad zur Arbeit fahren oder damit Dienstwege erledigen, gesetzt werden.

Verbindliche Ziele für den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Heizungen müssen definiert und im EWG verankert werden. Dabei müssen alle Ölheizungen bis spätestens 2035 und Gasheizungen bis spätestens 2040 umgerüstet werden. Förderungen müssen sozial gerecht ausgestaltet werden. Weiters soll die Errichtung notwendiger Infrastruktur wie zum Beispiel Fernwärmenetze geregelt werden und das Mietrecht fair reformiert werden, um die Energiewende für alle Beteiligten zu erleichtern.

Bessere und schnellere Verfahren erfordern deutlich mehr fachliche und finanzielle Ressourcen bei Behörden, Gerichten und Gutachter:innen. Das erleichtert auch, die völkerrechtlichen (Aarhus-Konvention) und EU-rechtlichen Vorgaben vollständig zu erfüllen, um Energiewende-Projekte zu verbessern, naturverträglich auszurichten und die öffentliche Akzeptanz zu sichern.